Hurrikan Melissa: Neue Studie zeigt, dass die globale Erwärmung das Phänomen verstärkt und seine Auftretenswahrscheinlichkeit erhöht hat.

Der Mittwoch begann in Jamaika mit Stille und Verwüstung. Einen Tag nach Hurrikan Melissa sind viele Familien weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten, ohne Strom und Telefonanschluss, ihre Häuser stehen unter Wasser. In Black River, einer Stadt im Südwesten des Landes, wo der Zyklon am Dienstag, dem 28. Oktober, als Sturm der Kategorie 5 auf Land traf, beschreiben die Bewohner die Schäden als „apokalyptisch“.

„Mir geht es gut, aber ich habe immer noch nichts von meiner Familie gehört, weil die Telefone nicht funktionieren“, sagte Daniel Buchanan, ein 33-jähriger Lehrer aus Black River, gegenüber EFE aus der Hauptstadt Kingston. „Viele Häuser haben ihre Dächer verloren, ein historisches Krankenhaus und eine Klinik wurden beschädigt. Historische Stätten wie das Gerichtsgebäude, das Waterloo House – der erste Ort der Welt mit Strom – und die Pfarrkirche wurden zerstört.“

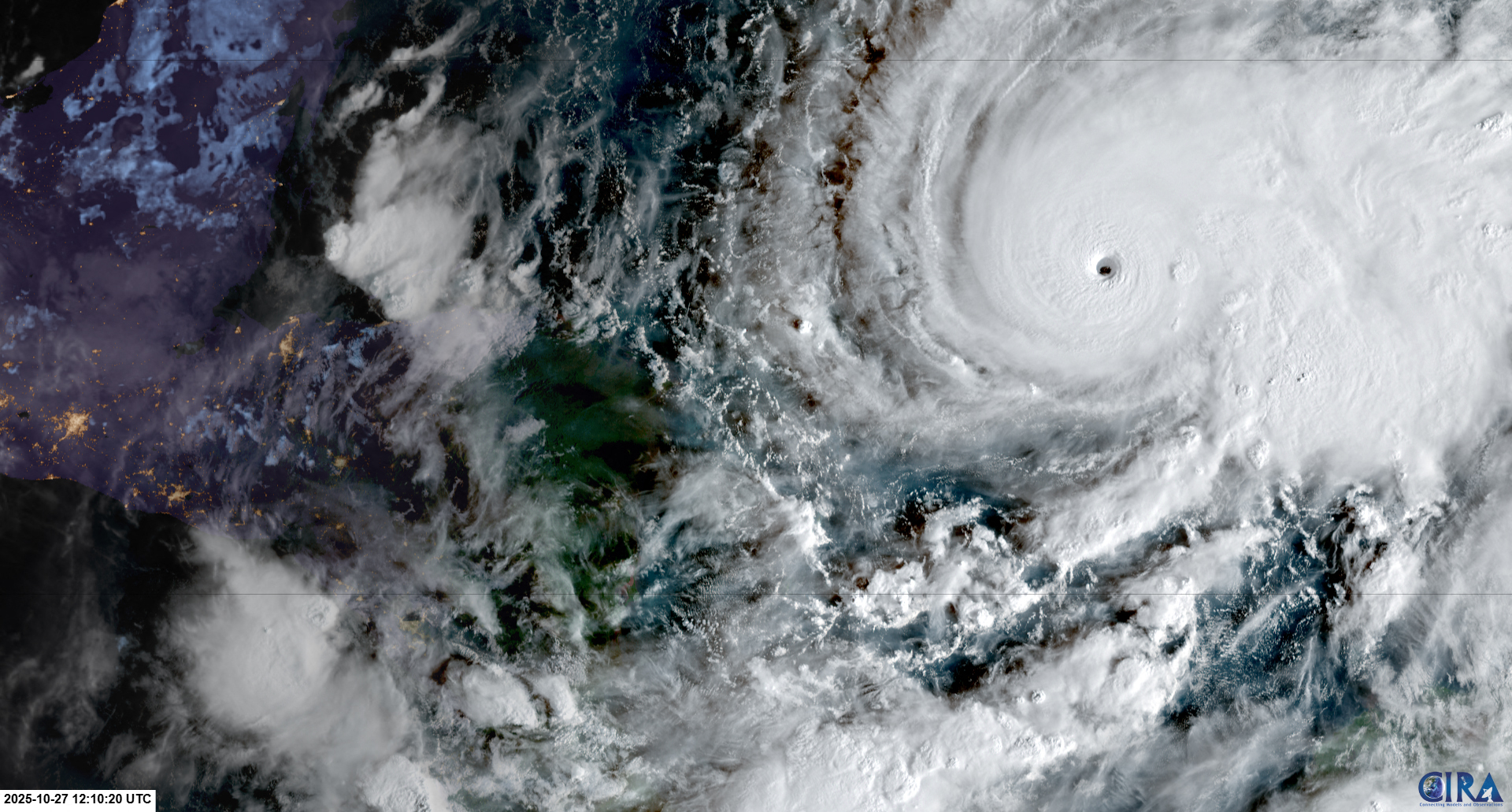

Satellitenbild des Hurrikans Melissa. Foto: AFP

Behörden bestätigten den Tod von vier Menschen – drei Männern und einer Frau – alle in Black River, wie Desmond McKenzie, Minister für Gemeindeentwicklung und Leiter des Katastrophenschutzes, mitteilte. Premierminister Andrew Holness erklärte das gesamte Land zum Katastrophengebiet und warnte nach einem Überflug über Saint Elizabeth: „Die Bilder der Zerstörung sind allgegenwärtig.“

Das US-amerikanische Nationale Hurrikanzentrum (NHC) meldete, dass sich Hurrikan Melissa am Mittwoch auf Kategorie 1 abgeschwächt hat, als er sich von Jamaika entfernte und in Richtung der Bahamas zog. Meteorologen warnen jedoch, dass seine äußeren Ausläufer weiterhin sintflutartige Regenfälle und Sturmfluten in der westlichen Karibik verursachen könnten.

Ein beispielloser Hurrikan Hurrikan Melissa war nicht nur in menschlicher und materieller Hinsicht verheerend: Laut einer aktuellen wissenschaftlichen Analyse wäre er ohne den Klimawandel nicht entstanden. Die soeben veröffentlichte Studie „Climate Change Impact Attribution of Hurricane Melissa“ kommt zu dem Schluss, dass die globale Erwärmung für 79 % der Wahrscheinlichkeit eines Hurrikans dieser Stärke verantwortlich war und dass ein solches Ereignis heute viermal wahrscheinlicher ist als im vorindustriellen Klima.

Das zur Zuordnung verwendete IRIS-Modell (Sparks und Toumi, 2024) schätzt, dass der Anstieg der globalen Temperatur – die bereits +1,3°C über dem vorindustriellen Niveau liegt – die potenzielle Intensität (PI) tropischer Wirbelstürme verändert hat, d. h. die maximale Energie, die sie unter den gegebenen atmosphärischen und ozeanischen Bedingungen erreichen können.

Hurrikan Melissa in Jamaika. Foto: Soziale Medien.

In der Karibik beträgt der Unterschied im Luftdruck zwischen 2025 und der vorindustriellen Zeit +5 bis +6 Meter pro Sekunde, was die Windgeschwindigkeiten beim Einschlag erheblich erhöht. Laut Modell war die maximale Windgeschwindigkeit von Hurrikan Melissa 7 % höher als in einer Welt ohne globale Erwärmung.

„Ohne den Klimawandel wäre dieses Ereignis unwahrscheinlich gewesen“, so das Fazit des Berichts. Bei einer Erwärmung um 2 °C könnten sich Hurrikane sogar noch verstärken, mit einer Zunahme der Windgeschwindigkeit um weitere 2,1 Meter pro Sekunde – eine Entwicklung, die Wissenschaftler und Behörden in Inselstaaten beunruhigt.

Die Analyse prognostiziert auch die wirtschaftlichen Auswirkungen solcher Stürme. Durch die Kombination der Windfelder des IRIS-Modells mit um Inflation und Bevölkerungswachstum bereinigten Schadensfunktionen berechneten die Forscher, dass 12 % der durch Hurrikan Melissa verursachten wirtschaftlichen Verluste direkt auf den Klimawandel zurückzuführen sind.

Hurrikan Melissa, ein Sturm der Kategorie 5, ist in Jamaika auf Land getroffen. Foto: Soziale Medien

In Jamaika, wo der Gesamtwert der Vermögenswerte auf 74 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, entspricht dieser Prozentsatz zusätzlichen, durch die globale Erwärmung bedingten Verlusten in Milliardenhöhe. Bei einer Erwärmung um 2 °C würden die Schäden laut der Studie um weitere 4 % steigen.

Dieser Indikator, FAL (Fractional Attributable Loss) genannt, soll die tatsächlichen Kosten des Klimawandels für die Infrastruktur und die Wirtschaft gefährdeter Länder quantifizieren. „In den betroffenen Gebieten ist der Schaden bereits nahezu vollständig, sodass eine weitere Erwärmung die Anzahl der zerstörten Gebäude kaum erhöhen wird, wohl aber das Ausmaß der Auswirkungen“, heißt es in dem Bericht.

Black River, ein Symbol für die Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel Die Zerstörung in Black River, wo sich wertvolle historische Gebäude befinden, verdeutlicht das Ausmaß der Katastrophe. Abgerissene Dächer, mit Trümmern bedeckte Straßen, eingestürzte Krankenhäuser und eine von der Außenwelt abgeschnittene Bevölkerung prägen das Bild eines Landes, das mit begrenzten Ressourcen dieser Notlage gegenübersteht.

„Wir setzen alles daran, die am stärksten betroffenen Gemeinden zu erreichen“, erklärte Ministerin McKenzie auf einer Pressekonferenz. Die Rettungsarbeiten verlaufen aufgrund von Erdrutschen und Überschwemmungen schleppend, und in weiten Teilen des Südwestens ist die Stromversorgung weiterhin unterbrochen.

Hurrikan Melissa hinterlässt eine doppelte Lehre: die dringende Notwendigkeit, die akute humanitäre Notlage zu bewältigen, und die Notwendigkeit, die globale Erwärmung einzudämmen, die die Wucht solcher Katastrophen verstärkt. Denn laut wissenschaftlichen Erkenntnissen war Melissa kein meteorologischer Zufall, sondern eine Warnung vor dem Klimawandel.

Journalist für Umwelt und Gesundheit

eltiempo