Il est toujours préférable d’administrer les vaccins dans le même bras.

Lorsqu’il s’agit de se faire vacciner, la plupart des gens préfèrent un bras plutôt que l’autre. Cette décision, qui paraît à première vue anodine, est plus importante que prévu.

Selon une équipe de scientifiques australiens, l’administration d’un vaccin de rappel dans le même bras que la dose initiale peut déclencher une réponse immunitaire plus rapide et plus efficace.

La découverte, publiée dans la revue « Cell », pourrait transformer les stratégies de vaccination à l’avenir.

L’étude a montré que la vaccination au même endroit active les cellules immunitaires spécialisées appelées macrophages dans les ganglions lymphatiques voisins, ouvrant la voie aux cellules B mémoires pour répondre plus efficacement à un rappel.

« Il s’agit d’une découverte fondamentale sur la façon dont le système immunitaire s’organise pour mieux nous défendre », explique le professeur Tri Phan, directeur du programme d’immunologie de précision à l’ Institut de recherche médicale Garvan et à l’ Institut Kirby de l’UNSW Sydney et co-auteur principal de l’étude.

Anthony Kelleher, directeur de l'Institut Kirby et également co-auteur principal, souligne l'approche unique de l'étude : « Nous avons décomposé la biologie complexe chez la souris, puis confirmé les résultats chez l'homme, directement dans le ganglion lymphatique où la réponse vaccinale est générée. »

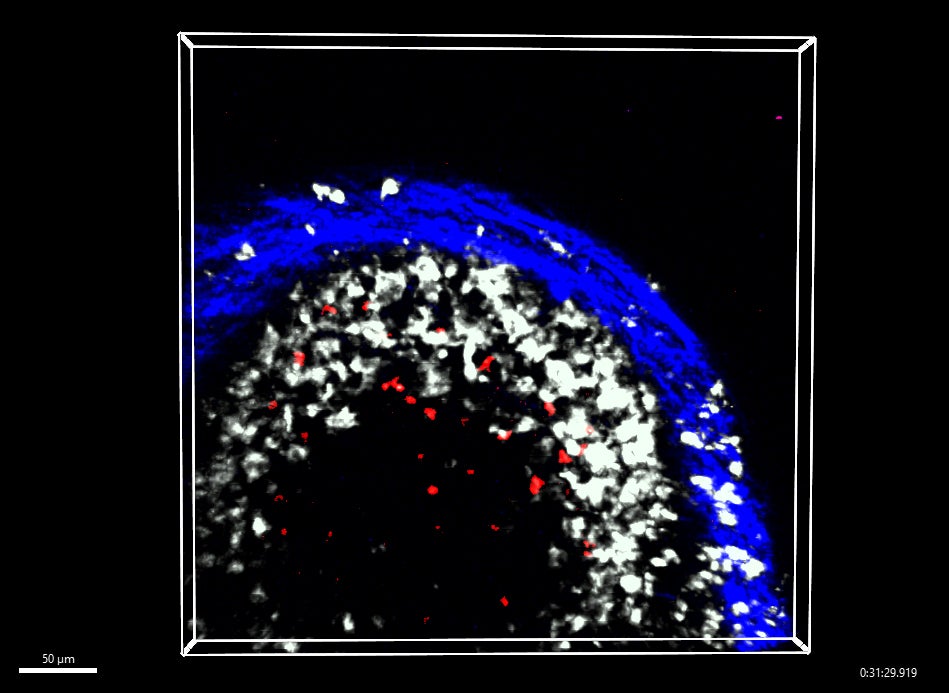

Lorsqu'un vaccin est administré, l'antigène filtre à travers les ganglions lymphatiques, qui agissent comme des « terrains d'entraînement » immunitaires. Des recherches antérieures ont déjà indiqué que les cellules B à mémoire restent dans le ganglion lymphatique le plus proche du site d’injection. Grâce à une technologie avancée d’imagerie intravitale, les scientifiques ont observé que ces cellules se positionnent à côté des macrophages locaux, prêtes à agir plus rapidement si le rappel est administré dans la même zone.

« Les macrophages éliminent non seulement les agents pathogènes et les cellules mortes, mais coordonnent également des réponses vaccinales plus rapides et plus efficaces dans les ganglions lymphatiques voisins », explique Rama Dhenni, co-auteur de l'étude.

Pour valider les résultats chez l’homme, un essai clinique a été mené auprès de 30 volontaires ayant reçu le vaccin à ARNm Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Vingt d'entre eux ont reçu le rappel dans le même bras, tandis que les dix autres l'ont reçu dans le bras opposé.

Cellules B à mémoire (rouge) interagissant avec les macrophages (blancs) et les ganglions lymphatiques (bleu)

DR. Rama dhenni

Cellules B à mémoire (rouge) interagissant avec les macrophages (blancs) et les ganglions lymphatiques (bleu)

DR. Rama dhenni

« Ceux qui ont reçu les deux doses dans le même bras ont généré plus rapidement des anticorps neutralisants contre le SARS-CoV-2, dès la première semaine après le rappel », explique Alexandra Carey-Hoppé , co-auteure de l'étude. De plus, leurs anticorps se sont avérés plus efficaces contre des variants tels que Delta et Omicron.

Bien que les deux groupes aient atteint des niveaux d'anticorps similaires après quatre semaines, Mee Ling Munier souligne l'importance d'une protection précoce : « Au milieu d'une pandémie, ces premières semaines d'immunité accélérée peuvent être cruciales pour ralentir la propagation du virus. »

Au-delà de la COVID-19, les chercheurs voient un énorme potentiel dans ces découvertes. « Si nous pouvons reproduire ou améliorer l’interaction entre les cellules B mémoires et les macrophages, nous pourrions concevoir des vaccins plus puissants qui nécessitent moins de doses de rappel », conclut le professeur Phan.

Cette avancée ouvre de nouvelles voies pour optimiser les campagnes de vaccination et améliorer la réponse mondiale aux futures pandémies.

Cependant, Jaime Jesús Pérez Martín, expert en santé publique et président de l' Association espagnole de vaccinologie (AEV), critique l'utilisation par l'étude de « l'efficacité attendue du vaccin » basée sur les titres d'anticorps, car l'efficacité contre le COVID ne peut actuellement pas être prédite sur la base de ces seules données.

Et, ajoute-t-il, bien que le SMC apporte des innovations immunologiques, « sa pertinence pratique est limitée ». Elle fait ainsi référence à d'autres études, comme celle publiée dans « The Journal of Clinical Investigation » qui ont montré des résultats contradictoires et statistiquement plus solides (en raison de leur taille), ce qui montre que la question manque encore de preuves concluantes.

Il souligne en outre qu’« une réponse immunitaire plus forte n’implique pas toujours une meilleure protection clinique ».

abc

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fa73%2Ff85%2Fd17%2Fa73f85d17f0b2300eddff0d114d4ab10.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fe15%2F945%2F501%2Fe15945501af1751143acad1abd9206c3.jpg&w=1280&q=100)