D'après un rapport, la majorité des cas de mauvais traitements dans la formation médicale se situent à Bogota et dans les universités privées.

Le décès de la médecin résidente Catalina Gutiérrez Zuluaga en 2024 a marqué un tournant dans le débat sur les conditions de formation des médecins en Colombie. Sa mort, survenue pendant ses stages d'internat, a mis en lumière une réalité que beaucoup dans le secteur de la santé dénonçaient en silence : horaires de travail excessifs, pression professionnelle, harcèlement et absence de soutien psychologique.

Catalina, qui s'est suicidée, était décrite par ses collègues comme une professionnelle dévouée et rigoureuse. Elle faisait partie d'un groupe de jeunes médecins qui, en raison de gardes, cumulaient parfois jusqu'à 100 heures de travail par semaine, entre les services hospitaliers, les rotations et les astreintes. Son cas a suscité l'indignation au sein de la communauté médicale et est devenu un symbole de la lutte pour l'amélioration des conditions de travail des internes et des étudiants en médecine.

La pédiatrie, la chirurgie générale et la gynécologie sont les spécialités qui enregistrent le plus de signalements. Photo : Néstor Gómez - EL TIEMPO

Suite à son décès, des médecins de plusieurs villes ont lancé une mobilisation nationale sous le slogan « Plus jamais de Catas », afin de mettre en lumière les risques physiques et psychologiques auxquels sont confrontés les étudiants en médecine. Ce mouvement a donné l'impulsion politique qui a conduit à la loi dite « Docteur Catalina », actuellement examinée par la septième commission du Sénat.

Un rapport qui révèle l'ampleur du problème Dans ce contexte, l’Association nationale des internes et résidents (ANIR) a présenté un rapport intitulé « Mauvais traitements dans la formation médicale : caractérisation des plaintes des étudiants de premier et de deuxième cycles en Colombie », qui vise à mesurer l’ampleur du problème dans le pays.

Le document, préparé par Cindy Rodríguez, Juliana Moreno et Gabriel Martínez, systématise 163 plaintes provenant de 11 villes, une municipalité et 32 universités, et confirme que les mauvais traitements dans la formation médicale ne constituent pas un phénomène isolé ou institutionnel, mais un phénomène structurel.

Les cas ont été classés selon le type de violence, la spécialité, le niveau d'études et le lieu de l'incident. Bien que le dispositif de signalement ait été initialement destiné aux internes en médecine, des plaintes ont également été reçues d'étudiants de premier cycle, de stagiaires et d'étudiants d'autres filières de santé, comme la médecine dentaire et l'orthophonie.

Un tiers des signalements de mauvais traitements proviennent des spécialités chirurgicales. Photo : César Mateus - EL TIEMPO

- 124 correspondaient à des abus verbaux

- 123 à la violence psychologique

- 64 pour travailler en surcharge

- 20 à la violence fondée sur le genre

- 12 ans à des violences physiques

- 11 au harcèlement sexuel

- 5. Discrimination fondée sur la race, l'orientation sexuelle ou le lieu d'origine

- 2. Harcèlement direct sur le lieu de travail

Les plaintes provenaient principalement de Bogotá (103 cas), suivie de Cali (17) et de Medellín (15). Des cas ont également été signalés à Bucaramanga, Barranquilla, Carthagène, Neiva, Pereira, Manizales, Tunja et Popayán. La majorité des incidents se sont produits dans des programmes de résidence en chirurgie (89 cas) et en médecine (59 cas).

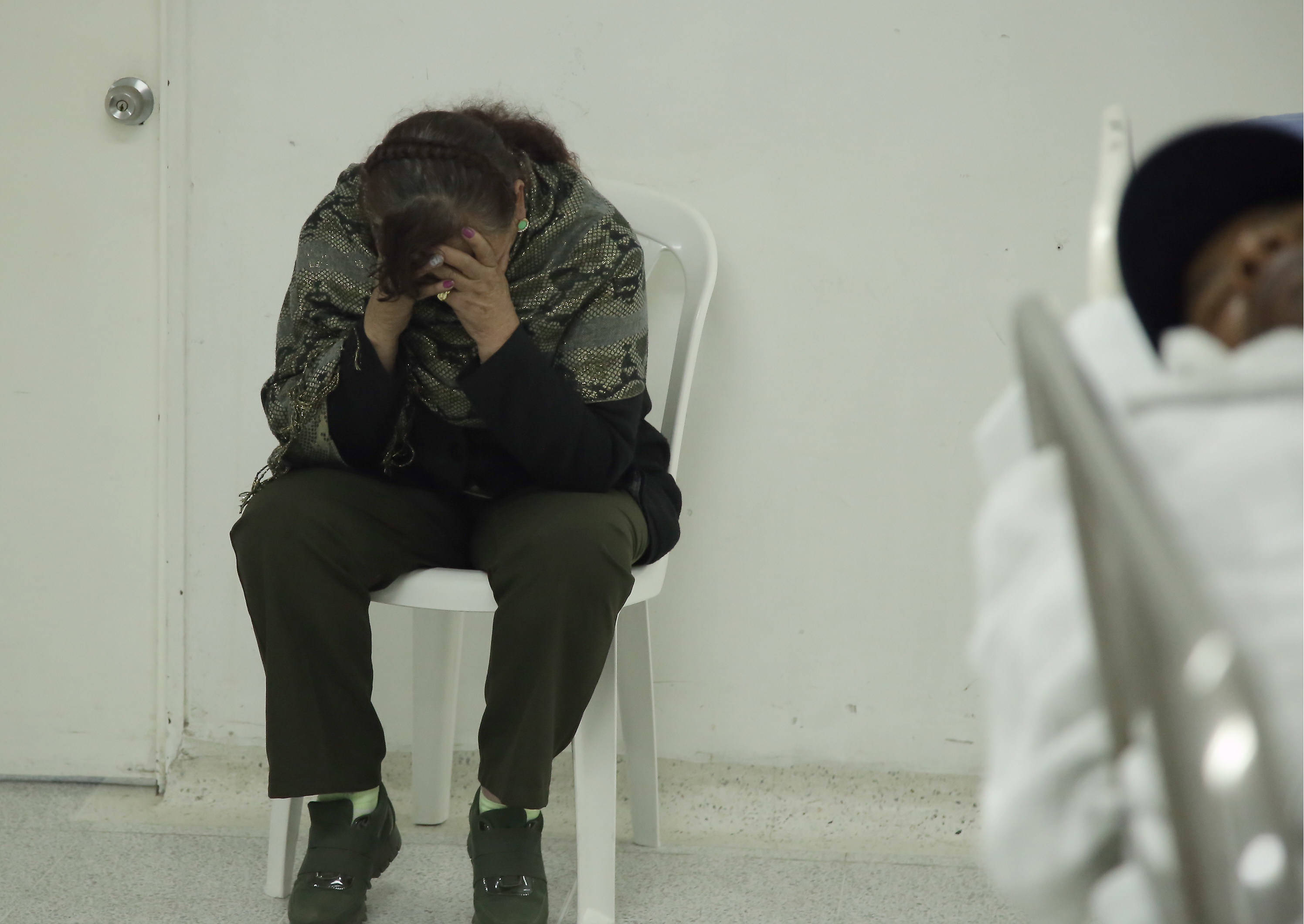

Bogota et les universités privées sont en tête de liste. Photo de : Néstor Gómez - EL TIEMPO

Les spécialités ayant enregistré le plus grand nombre de plaintes étaient :

- Pédiatrie (16 cas)

- Gynécologie et obstétrique (16)

- Chirurgie générale (15)

- Orthopédie (11)

- Anesthésiologie (9)

- Oto-rhino-laryngologie (8)

- Médecine interne (7)

- Psychiatrie (7)

- Chirurgie plastique (6)

- Médecine familiale (5)

- Neurochirurgie (4)

L'étude a également révélé des différences entre les universités publiques et privées : 97 plaintes provenaient d'établissements privés, 60 d'établissements publics, et les données étaient indisponibles pour 6 d'entre eux. Bogotá présentait la plus forte concentration d'universités ayant fait l'objet du plus grand nombre de signalements, avec jusqu'à 24 plaintes visant un seul établissement privé.

Selon les auteurs, les mauvais traitements se manifestent de différentes manières : de l’abus de pouvoir par les enseignants et les tuteurs, à la normalisation de l’humiliation verbale, en passant par la charge de travail excessive sans rémunération équitable, jusqu’au harcèlement sexuel et à l’exclusion de ceux qui refusent de se conformer aux modèles hiérarchiques.

« La plupart des plaintes décrivent des environnements d'apprentissage où l'obéissance prime sur le développement global et le bien-être. De nombreux résidents travaillent plus de 100 heures par semaine sans soutien psychologique ni espaces de repos », indique le document.

Pour Cindy Rodríguez, ancienne présidente de l'ANIR et l'une des auteures du rapport, le problème est enraciné dans la culture médicale et se perpétue sous l'idée que la souffrance forge de meilleurs professionnels.

« La violence est devenue la norme dans la formation médicale. On enseigne aux étudiants que pour devenir de bons médecins, ils doivent endurer des mauvais traitements, dormir peu et subir des humiliations. C’est inacceptable et cela a de graves conséquences sur leur santé mentale et la qualité des soins qu’ils prodiguent », a expliqué Rodríguez.

Selon la médecin, l'étude vise non seulement à mettre en lumière des statistiques, mais aussi à « ouvrir un dialogue sur le coût humain de l'excellence médicale ». Elle a ajouté que 7 % des plaintes analysées mentionnent des tentatives de suicide ou des idées suicidaires liées à la pression et aux mauvais traitements, un chiffre qu'elle a qualifié d'alarmant.

Rodríguez a soutenu que le cas du Dr Catalina marquait un tournant : « Catalina n’est pas morte uniquement d’épuisement physique. Elle est décédée dans un système qui ne protège pas ceux qui forment les médecins de demain. C’est pourquoi la loi Dr Catalina n’est pas seulement un hommage ; c’est une dette envers toute la profession. »

L'ancien président de l'ANIR a également averti que l'absence de protocoles clairs de signalement aggrave la situation, car de nombreux étudiants craignent des représailles ou des sanctions académiques.

« Dans certains hôpitaux, si un interne signale des mauvais traitements, il risque de perdre son stage ou de ne pas obtenir son diplôme. C’est pourquoi nous demandons que la loi garantisse des mécanismes de signalement anonymes et de véritables sanctions pour les établissements qui le permettent », a-t-il ajouté.

La loi Dr. Catalina : vers un environnement digne pour les résidents En réponse à ces constatations et aux pressions exercées par le syndicat, le Congrès poursuit l'examen de la loi Doctor Catalina, qui a déjà été approuvée lors du deuxième débat à la Chambre des représentants et qui est actuellement en discussion au sein de la septième commission du Sénat.

L'initiative, portée par la députée María Fernanda Carrascal (Pacte historique), vise à réglementer les horaires de travail, à renforcer les programmes de santé mentale et à garantir des conditions de travail dignes aux médecins résidents.

Parmi ses principaux points, la loi propose :

- Limitez la journée de travail à 12 heures par jour et à 60 heures par semaine, en évitant les longues journées de travail sans repos.

- Mettre en œuvre des programmes de bien-être et de santé mentale pour les résidents des hôpitaux et des universités.

- Garantir l’accès à l’assurance et aux prestations sociales, actuellement inexistantes ou inégales.

- Créer des canaux efficaces pour signaler le harcèlement, les mauvais traitements ou la discrimination.

- Mettre en place des mécanismes de supervision et de soutien pendant la formation médicale.

- Sanctionner les institutions qui ne respectent pas les dispositions ou qui tolèrent des environnements d'abus.

- Soutenir le retour des résidents colombiens de l'étranger, afin de renforcer le système national de santé.

- La loi vise également à instaurer une culture de formation médicale humanisée, dans laquelle les tuteurs, les universités et les hôpitaux partagent la responsabilité du bien-être des étudiants.

« La loi Docteur Catalina représente une étape décisive vers la reconnaissance de la dignité de la résidence médicale et une réponse concrète à une demande qui dure depuis des années », a déclaré Carrascal lors de son discours en séance plénière il y a quelques mois.

Si elle est approuvée par le Sénat, la loi Dr. Catalina pourrait constituer l'une des réformes les plus importantes de la santé et de l'enseignement médical de ces dix dernières années. Selon l'Association nationale des innovateurs et rationalisateurs (ANIR), sa mise en œuvre doit s'accompagner d'un contrôle rigoureux et de ressources adéquates en matière de santé mentale, car la loi sera inefficace sans une évolution de la culture institutionnelle.

« Il faut de la volonté politique, mais aussi de l’empathie », a conclu Rodríguez. « Catalina ne peut pas se limiter à un nom dans une loi ; elle doit être le point de départ d’une médecine plus humaine, où apprendre ne rime pas avec souffrance. »

Journaliste spécialisée en environnement et santé

eltiempo