Gibt es heute mehr autistische Menschen?

Vielleicht haben Sie die Social-Media-Videos mit den „Fünf Anzeichen dafür, dass Sie autistisch sind“ gesehen. Vielleicht haben Sie von langen Wartelisten für die Autismusdiagnose gehört. Vielleicht wissen oder spüren Sie, dass die Zahl der Menschen, die als autistisch gelten, schnell steigt.

Es steht viel auf dem Spiel. Diese Zahlen bedeuten für jeden Menschen völlig unterschiedliche Dinge. Für manche ist Autismus eine Angst (was, wenn meinem Kind das passiert?); für andere ist es eine Identität, vielleicht sogar eine Superkraft.

Was ist also wahr an der Zahl autistischer Menschen – und was bedeutet das?

Um etwas zu zählen, müssen Sie zuerst sagen, was Sie zählen.

Um die Diagnose Autismus zu erhalten, müssen „anhaltende Schwierigkeiten im Sozialleben und in der sozialen Kommunikation“ vorliegen, sagt Ginny Russell, außerordentliche Professorin für Psychiatrie am University College London (UCL) und Autorin von „The Rise of Autism“. Sie verwendet die Kriterien für Autismus aus dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Sie sagt, dass Beispiele für dieses Verhalten von fehlendem Sprecherwechsel bis hin zu völliger Sprachlosigkeit reichen können.

Eingeschränkte Interessen und repetitive Verhaltensweisen seien Teil einer zweiten Gruppe von Eigenschaften, die erforderlich seien, um die Kriterien zu erfüllen, sagt sie. Dazu gehören Dinge wie „mit den Händen flattern, schaukeln oder an der Haut zupfen, aber auch das Festhalten an wiederkehrenden Routinen, wie zum Beispiel jeden Tag das Gleiche zu essen“.

Doch welche Belege gibt es dafür, dass die Zahl der Menschen, die diese Kriterien erfüllen, gestiegen ist?

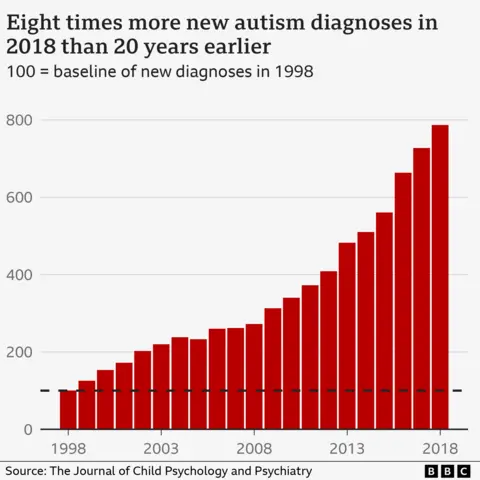

Frau Russell leitete eine Studie, die die Veränderungen der Autismusdiagnoseraten in Großbritannien über 20 Jahre untersuchte. Sie stützte sich auf eine große Stichprobe von etwa neun Millionen Patienten, die bei Hausarztpraxen registriert waren.

Sie stellten fest, dass es im Jahr 2018 achtmal so viele neue Autismusdiagnosen gab wie 1998. „Das war ein enormer Anstieg“, sagt sie, „den man am besten als exponentiell beschreiben kann.“

Und das passiert nicht nur in Großbritannien. Obwohl in weiten Teilen der Welt Daten fehlen, sagt Frau Russell: „In den englischsprachigen und europäischen Ländern, für die Daten vorliegen, gibt es überzeugende Hinweise darauf, dass auch in anderen Ländern ein ähnlicher Anstieg der Diagnosen wie in Großbritannien zu verzeichnen ist.“

Aber – und das ist ein entscheidender Punkt – ein Anstieg der Zahl der Menschen , bei denen Autismus diagnostiziert wird, ist nicht dasselbe wie ein Anstieg der Zahl der Menschen, die autistisch sind .

Frau Russells Studie und ähnliche Studien zeigen, dass die Zahl der Autismusdiagnosen stark gestiegen ist. In diesem Sinne gibt es mehr Autisten als früher. Könnte dieser Anstieg der Diagnosen aber eher auf Veränderungen in der Definition von Autisten als auf eine Zunahme der Autismus-Gesundheit zurückzuführen sein?

Die Definition von Autismus ist nicht statisch. Die ersten Studien zur Beschreibung von Autismus erschienen in den 1930er und 1940er Jahren, sagt Francesca Happé, Professorin für kognitive Neurowissenschaften am King's College London, die seit 1988 zu Autismus forscht.

„Die ursprünglichen Beschreibungen von Autismus beziehen sich auf Kinder mit einem sehr hohen Unterstützungsbedarf, die typischerweise erst sehr spät anfangen zu sprechen“, sagt sie. „Manche sprechen überhaupt nicht. Und der Fokus lag natürlich auf Kindern, und zwar hauptsächlich auf Jungen.“

Die Definition sei jedoch erweitert worden, sagt Professor Happé, als das Asperger-Syndrom in den 1990er Jahren in Diagnosehandbücher aufgenommen wurde. Menschen mit Asperger-Syndrom wurden aufgrund sozialer Schwierigkeiten und repetitiver Verhaltensweisen als autistisch eingestuft, verfügten aber über eine fließende Sprache und eine hohe Intelligenz, sagt sie.

Zu den achtfachen Neudiagnosen, die Ginny Russell feststellte, zählte auch das Asperger-Syndrom, das als eine besondere Form des Autismus angesehen wurde.

Eine weitere Untergruppe von Autismus, die den Handbüchern hinzugefügt wurde, war eine „Sicherheitsnetzdiagnose“ mit der Bezeichnung „tiefgreifende Entwicklungsstörung, nicht anderweitig spezifiziert“ (PDD-NOS), und auch das führte zu einem Anstieg der Zahlen.

Heutzutage wird in Diagnosehandbüchern einfach von Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) gesprochen, wozu auch Menschen gehören, bei denen zuvor das Asperger-Syndrom oder PDD-NOS diagnostiziert wurde.

Das Autismusnetz wurde weiter ausgeworfen.

Eine Gruppe von Menschen, die mittlerweile häufiger in dieses Netz geraten, sind Frauen und Mädchen.

Studien zum enormen Anstieg der Autismusdiagnosen zeigen, dass dieser Anstieg bei Frauen deutlich schneller erfolgt als bei Männern.

Sarah Hendrickx hat dies bei ihrer Arbeit als Teil eines Teams zur Diagnose von Autismus erlebt.

„Ich mache das seit etwa 15, 20 Jahren“, sagt sie. „Anfangs waren es fast ausschließlich Männer, die sich zur Diagnose meldeten. Heute sind es fast ausschließlich Frauen, die ich besuche.“

Bei Frau Hendrickx wurde im Erwachsenenalter selbst Autismus diagnostiziert und sie ist außerdem Autorin eines Buches mit dem Titel „Frauen und Mädchen im Autismus-Spektrum“.

Sie sagt, der starke Anstieg der Zahl der Menschen mit Autismus-Diagnose liege daran, dass wir „Jahrzehnte um Jahrzehnte hinter Menschen wie mir zurückliegen“.

Da Autismus ursprünglich als eine Krankheit angesehen wurde, die hauptsächlich Jungen betrifft, wurden bei autistischen Mädchen ihrer Meinung nach stattdessen psychische Erkrankungen wie soziale Angststörung, Zwangsstörungen (OCD) und Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPD) diagnostiziert.

Dank zunehmender Forschung und Büchern wie dem von Frau Hendrickx, das erstmals 2014 veröffentlicht wurde, wissen wir heute besser, wie sich Autismus bei Mädchen und Frauen äußern kann.

Sie sagt, dass ein wichtiger Unterschied zwischen den Geschlechtern darin besteht, dass Mädchen möglicherweise besser darin sind, ihre autistischen Züge zu maskieren, also zu verbergen, um sich sozial anzupassen, vielleicht indem sie das Verhalten anderer nachahmen.

Der Anstieg der Diagnosen verlief bei Erwachsenen zudem deutlich schneller als bei Kindern. Laut Hendrickx zeige dies, dass das Autismus-Netz nun auch breiter gefächert sei: Es erfasse nun mehr Menschen mit geringerem Unterstützungsbedarf.

„Ich denke, wir sprechen hier eher von Menschen ohne geistige Behinderung“, sagt sie. „Ich denke, Menschen mit Entwicklungsverzögerungen, insbesondere in der Sprache, werden viel früher diagnostiziert, weil die Anzeichen schon in jungen Jahren deutlicher waren.“

Es gibt Daten, die dies belegen. Eine Studie zeigt, dass zwischen 2000 und 2018 die Zahl der Autismus-Neudiagnosen bei Menschen mit geistiger Behinderung um etwa 20 % gestiegen ist, während die Zahl der Autismusdiagnosen bei Menschen ohne geistige Behinderung um 700 % zunahm. Der Schwerpunkt des Autismus hat sich verschoben.

Für Ellie Middleton, eine autistische Content-Erstellerin und Autorin mit ADHS, ist das eine gute Sache.

Der 27-Jährige meint, Skeptiker, die den Anstieg der Diagnosen in Frage stellen, sollten sich stattdessen fragen: „Wie konnten all diese Menschen so viel Zeit ihres Lebens ohne Diagnose, ohne Unterstützung und im Stich gelassen verbringen?“

Sie sagt, sie sei psychisch sehr krank gewesen, bevor bei ihr Autismus diagnostiziert wurde. „Ich nahm die Höchstdosis Antidepressiva, die ein Erwachsener mit 17 Jahren nehmen kann“, sagt sie. „Ich konnte nicht allein gelassen werden, ich konnte nicht ausgehen.“

Ihre Autismusdiagnose vor drei Jahren half ihr, ihren Lebensstil zu ändern und ihre psychische Gesundheit zu verbessern.

Andere wiederum befürchten, dass die Version von Autismus, die die Menschen heute in den Medien und in ihren Social-Media-Feeds sehen, die öffentliche Wahrnehmung verzerrt.

Der Fokus auf Prominente könne Autismus „verherrlichen“, sagt Venessa Swaby, die selbst autistisch ist und mit ihrer Organisation A2ndvoice Selbsthilfegruppen für autistische Kinder und deren Eltern leitet. Gleichzeitig, so Swaby, hätten Familien mit nicht sprechenden autistischen Kindern das Gefühl, sie würden „abgeschrieben“.

Mit der steigenden Zahl der Menschen, bei denen Autismus diagnostiziert wird, hat auch die Vielfalt autistischer Menschen zugenommen, was wiederum zu Spannungen darüber geführt hat, wem das Wort gehört – und was es bedeutet.

Darüber hinaus gibt es einen Schleifeneffekt: Je mehr Menschen mit Autismus diagnostiziert werden, desto mehr Menschen werden sich dessen bewusst, und das treibt den weiteren Anstieg der Zahlen voran.

Das Internet und die sozialen Medien haben dabei eine große Rolle gespielt – ebenso wie die Spekulationen über die Gründe für den rasanten Anstieg der Diagnosen.

Widerlegte Theorien, die die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) mit Autismus in Verbindung bringen, halten sich hartnäckig. Andere behaupten, es müsse etwas in dem geben, was wir essen, trinken oder atmen, das mehr Autismus verursacht.

Wie wir jedoch gesehen haben, deuten die Daten darauf hin, dass der Anstieg der Diagnosen eher auf eine Ausweitung der Autismusdefinition als auf eine Zunahme der zugrunde liegenden Autismuserkrankungen zurückzuführen ist. Und es gibt fundierte Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Autismus größtenteils auf die Gene zurückzuführen ist, die man von seinen Eltern erbt.

Gibt es Hinweise darauf, dass Umweltursachen bei diesem Anstieg eine Rolle spielen könnten, wenn auch nur eine geringe?

Ginny Russell untersuchte die Forschung zu verschiedenen potenziellen Umweltfaktoren und fand nur wenige, die einen Teil des Anstiegs plausibel erklären konnten.

„Es gibt definitiv einen gut belegten Zusammenhang zwischen Autismus und dem Alter der Eltern“, sagt sie. „Wenn die Eltern älter sind, ist die Wahrscheinlichkeit, ein autistisches Kind zu bekommen, aber der Effekt ist nicht so groß.“

Sie sagt auch, dass es einige Hinweise auf „Frühgeburten und Infektionen während der Schwangerschaft sowie einige Geburtskomplikationen“ gibt.

Doch Frau Russell sagt, es sei wichtig, diese möglichen Faktoren ins rechte Licht zu rücken.

„Ich bin überzeugt, dass der Anstieg größtenteils auf eine Diagnosekultur zurückzuführen ist“, sagt sie. „Unsere Wahrnehmung der Krankheit hat sich geändert, und das hat zu einem Anstieg geführt.“

Sie können The Autism Curve jetzt auf BBC Sounds hören

BBC